Hallo, danke, bitte – viele Menschen neigen dazu, im Dialog mit generativer Künstlicher Intelligenz Höflichkeitsfloskeln zu verwenden. Dabei entstehen parasoziale Beziehungen. Beim CHRO-Roundtable erklärt Viola Frank, wie Teams und HR-Abteilungen mit dieser neuen Gegebenheit umgehen, wo Chancen und Risiken liegen.

Die KI-Transformation der deutschen Unternehmen ist in vollem Gange. Weil Menschen sich einfach mit ChatGPT und Co. in ihrer Alltagssprache unterhalten können, kommen die KI-Assistenten schnell in der Praxis an. Neue Tools mit geringen Einstiegshürden, die schnell zu Effizienzgewinnen führen: Das ist der technische Fortschritt, auf den viele Führungspersönlichkeiten gewartet haben. Doch ganz so einfach ist es eben doch nicht: Das stellte Viola Frank beim CHRO-Roundtable von Egon Zehnder gleich zu Beginn klar. Sie ist Coachin an der Schnittstelle von Innovation und Psychologie. Ihre Spezialgebiete sind Innovation Thinking, Teamentwicklung, Business Coaching und Positive Psychologie.

Positive Psychologie: Resilienz in Zeiten des Umbruchs

Positive Psychologie: Resilienz in Zeiten des Umbruchs

Mit den CHROs beim aktuellen Roundtable diskutierte Frank darüber, wie KI in ihren Unternehmen wahrgenommen wird – und wie die Freude an der Arbeit erhalten bleibt, wenn die Technik immer mehr Aufgaben übernimmt und unseren Alltag bestimmt. Positive Psychologie ist laut Frank das entscheidende Stichwort. Diese Denkschule beschäftigt sich zum Beispiel mit der Frage, wie Menschen Freude an der Arbeit haben können, mental gesund bleiben und so letztlich das Team und das ganze Unternehmen davon profitieren. „Ein zentraler Impuls der Positiven Psychologie ist Gleichzeitigkeit“, sagt Frank. „Es geht darum, das Positive zu verstärken und gleichzeitig gut durch Krisen zu kommen und aus Schwächen zu lernen. So stärken wir unsere Resilienz – gerade in Zeiten des Wandels.“

Und genau diese Perspektive sei gefragt, wenn es um die KI-Revolution in den Unternehmen gehe. KI hat einen massiven Change-Prozess in Unternehmen weltweit losgetreten. Die neuen Systeme wecken Hoffnung, schüren aber genauso Ängste.

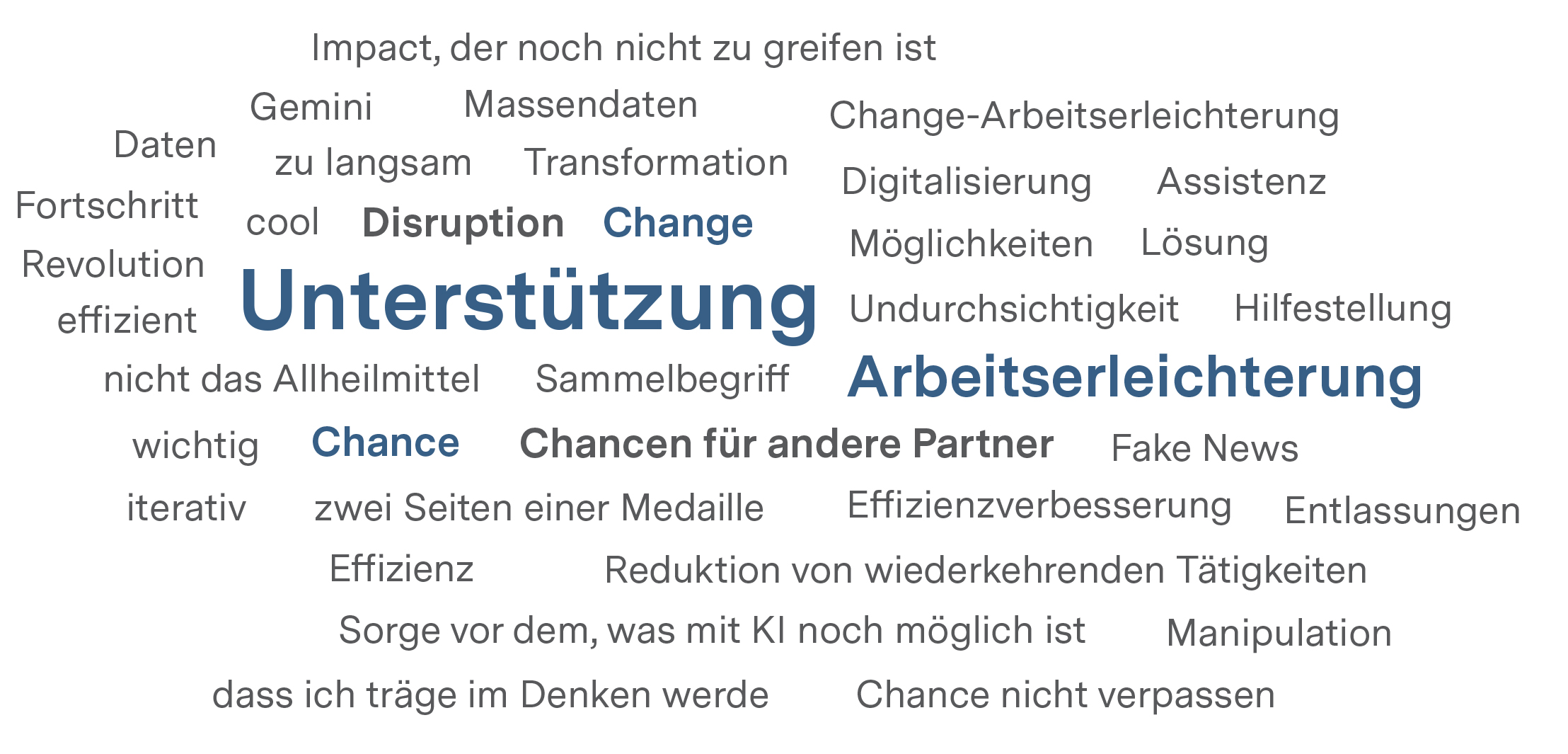

Auch bei den Teilnehmer:innen des Roundtable zeigen sich diese gemischten Gefühle. Assoziationen wie „Unterstützung“ und „Arbeitserleichterung“ treffen auf die Frage, welchen Impact die Technologie haben wird, die „noch nicht zu greifen“ ist, oder auf die Angst vor „Manipulation“.

Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff „Künstliche Intelligenz“ hören?

Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff „Künstliche Intelligenz“ hören?

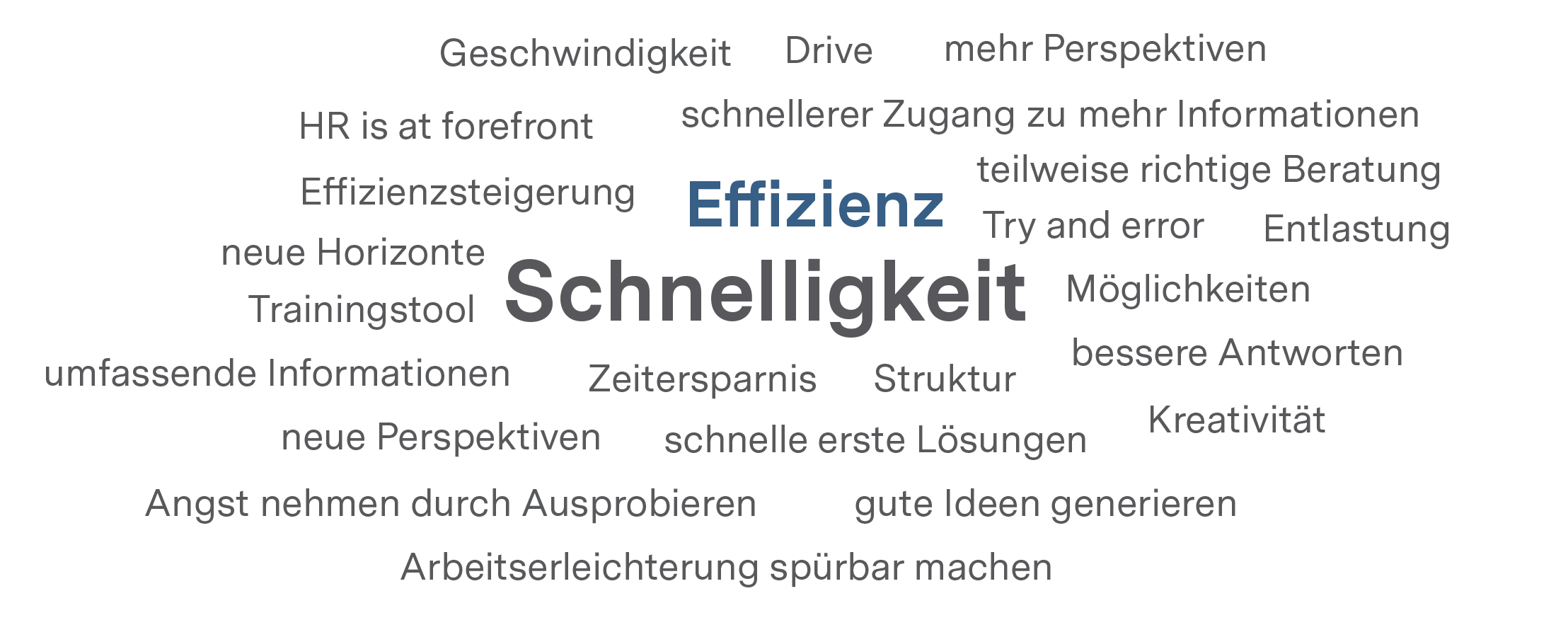

Welche positiven Erfahrungen haben Sie im Unternehmen oder als Person bereits mit KI gesammelt?

Welche positiven Erfahrungen haben Sie im Unternehmen oder als Person bereits mit KI gesammelt?

Frank ist überzeugt: Wenn HR-Verantwortliche ihren Mitarbeiter:innen Orientierung geben wollen, ist es wichtig, sich dieser Ambivalenz zu stellen – und Klarheit zu gewinnen über ihre eigene Haltung zur KI-Revolution.

Um Teams inmitten der KI-Disruption resilient zu machen, braucht es aber nicht nur Wissen über die Funktionsweise der Maschine. Sondern auch Wissen darüber, wie die menschliche Psyche funktioniert. Frank nennt drei Aspekte der aktuellen Entwicklung, die CHROs in den Blick nehmen sollten:

1. Künstliche Nähe: „Vermenschlichen“ von KI vermeiden

1. Künstliche Nähe: „Vermenschlichen“ von KI vermeiden

ChatGPT, Gemini, Perplexity und viele weitere KI-Tools lassen sich in natürlicher Sprache bedienen, Nutzer:innen müssen nicht coden können. Und sie antworten uns auch in normalen, verständlichen Sätzen. Das schafft eine künstliche Nähe. Schon ein Experiment aus dem Jahr 1966 zeigt, wie schnell Menschen sich Maschinen anvertrauen – dabei hatte der Computer damals nur ein vorgefertigtes Fragenset, das er abspulte. Die Proband:innen wussten, dass sie mit einer Maschine kommunizierten und doch plauderten sie intime und private Dinge aus.

Heute ist KI viel weiter. Wer ChatGPT zum Beispiel schon mal vom Familienhund erzählt hat, bekommt vielleicht bei der Urlaubsplanung direkt Tipps, wie Bello mit an den See kommen kann. Das macht etwas mit den Menschen vor dem Bildschirm. Auch die CHROs berichten, dass sie die KI-Tools schon vermenschlicht haben: Sie verwenden zum Beispiel regelmäßig Höflichkeitsformeln in der Kommunikation mit generativer KI.

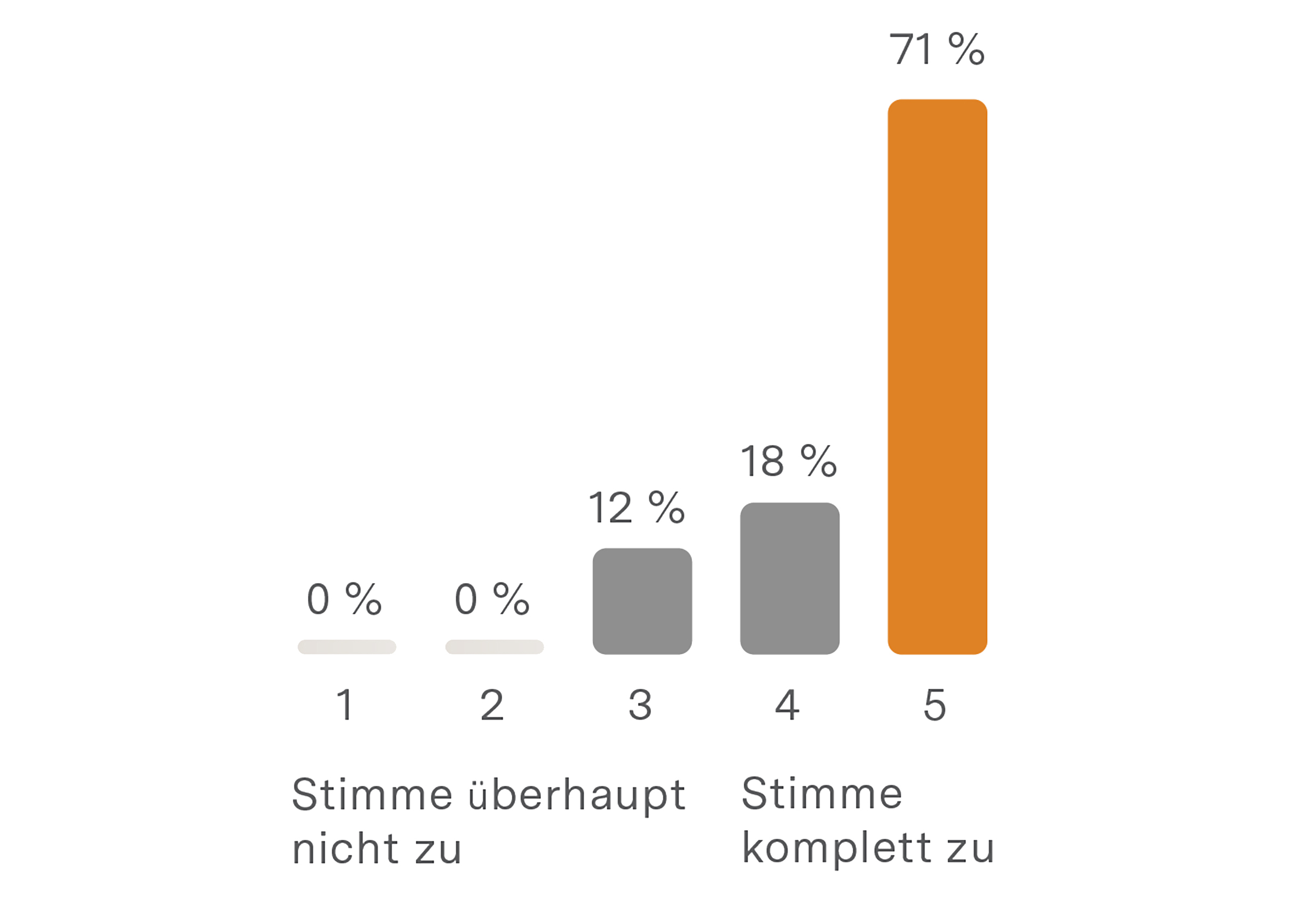

Fühlen Sie sich gerade ertappt? Nutzen Sie menschliche Sprache mit oder über Maschinen? Nutzen Sie „Bitte“ oder „Danke“?

Fühlen Sie sich gerade ertappt? Nutzen Sie menschliche Sprache mit oder über Maschinen? Nutzen Sie „Bitte“ oder „Danke“?

Diese künstliche Nähe kann letztlich dazu führen, dass die menschlichen Nutzer:innen nachlässig werden und sich allzu sehr auf ihre KI-Assistenten verlassen. Dabei ist der „Human-in-the-Loop“ mit der wichtigste Faktor für erfolgreiche KI-Anwendungen. Fachleute müssen prüfen, ob alles seine Richtigkeit hat – oder ob die Lösung eines KI-Assistenten einfach nur freundlich und schlüssig formuliert ist und dadurch korrekt wirkt.

→ Ein positiver Umgang mit KI-Tools entsteht, wenn den Nutzer:innen die Gefahr des „Vermenschlichens“ der Technik bewusst ist – und wenn Unternehmen Prozesse einführen, die dieser Vermenschlichung entgegenwirken.

2. Beziehungen im Team: KI verändert die zwischenmenschliche Dynamik

2. Beziehungen im Team: KI verändert die zwischenmenschliche Dynamik

Auch wenn KI im Meeting nicht wirklich mit am Tisch sitzt, so ist sie längst allgegenwärtig. „Viele besprechen ihre Probleme und Gedanken zuerst mit einer KI und erst dann mit ihren Kolleg:innen“, sagt Expertin Frank. Das heißt: Die Ideen und Aussagen im Gespräch sind bereits vorgefiltert. Das hat Vorteile: „Die Gespräche werden inhaltlich klarer und fokussierter.“ Gleichzeitig bringt es aber auch Risiken mit sich: „Die persönliche Beziehung und das Vertrauen untereinander leiden“, so Frank.

Das kann Teamdynamiken nachhaltig verändern. In einem Experiment zeigte sich zum Beispiel, dass das KI-nutzende Team sehr viel ruhiger arbeitete. Es wurde weniger miteinander gesprochen. Weil alle am Bildschirm klebten, bekamen sie gar nicht mit, was in der Gruppe passierte. Im Testteam, das ohne KI auskommen sollte, entstand ein lebendiger Diskurs. Dafür brauchte es aber auch deutlich länger, um die Aufgabe zu lösen.

→ CHROs müssen diesen Trade-off auf dem Schirm haben und frühzeitig erkennen: Profitiert ein Team von der KI-Unterstützung oder wiegt der Verlust an Austausch und Kreativität schwerer? Wie lässt sich sicherstellen, dass der zwischenmenschliche Austausch nicht zu kurz kommt?

3. Innovation und Lernen: Vielfalt der Perspektiven erhalten

3. Innovation und Lernen: Vielfalt der Perspektiven erhalten

Teilnehmer:innen der CHRO-Runde berichteten besonders von den Auswirkungen der KI-Dynamik auf junge Kolleg:innen. „Das hatte fast schon etwas von ‚Jugend forscht‘, mit so viel Euphorie sind die jungen Leute in unserem Unternehmen in KI eingestiegen. Auch mit dem Gedanken: Jetzt wird alles einfacher“, berichtet ein CHRO.

Doch auf die Euphorie folgte Ernüchterung. Und die Erkenntnis: Ja, das Erstellen von Präsentationen dauert jetzt nur noch fünf Minuten. Aber aktuelle KI-Modelle bauen Texte letztlich nur mit dem Wissen, welche Aussage und welches Wort am wahrscheinlichsten als Nächstes kommt. Nicht, weil sie wissen, was sie da formulieren. „Die Präsentation hatte keinen Tiefgang, das Team hatte sie nicht durchdacht und kam in der Managementdiskussion dann auch inhaltlich nicht mit“, erzählt ein Roundtable-Teilnehmer. Ähnliche Erfahrungen haben auch andere CHROs in der Runde gemacht. Sie berichten: Einzelne Ideen werden besser mithilfe von KI. Aber Vielfalt und Tiefe der Ergebnisse nehmen drastisch ab.

→ Für CHROs ist es wichtig, die Meinungen und Erfahrungen eines diversen Teams einzubeziehen und Raum für Reflexion zu schaffen: Was kann die KI leisten? Und was nicht?

Fazit

Fazit

Was heißt all das jetzt für CHROs und ihren strategischen Umgang mit KI? „Entscheidend ist, dass wir verstehen, wie die KI-Transformation Beziehungen zwischen den Menschen im Team und zwischen Mensch und Maschine verändert“, fasst Frank zusammen. Es gilt, die Grenzen der Technologie zu erkennen – und ebenso die psychologischen Fallstricke, die im Umgang mit dieser entstehen. „Stärken stärken“ – dieses Prinzip der Positiven Psychologie kann auch hier zum Einsatz kommen. Die entscheidende Frage: Welche Stärken hat die Technologie – und welche Stärken haben die Menschen, die sie nutzen?