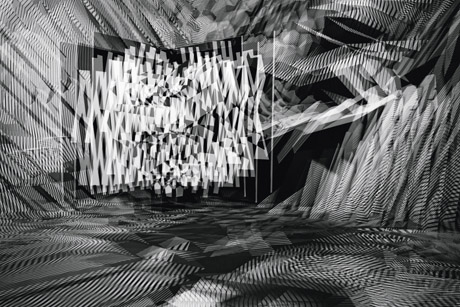

Es ist schon fast Ehrensache, wenn sich eine kunstbegeisterte Unternehmerin und einer der international wichtigsten Museumsdirektoren zum Gespräch treffen, dass die Kunst dabei nicht nur als thematischer Gegenstand die zentrale Rolle spielt. Und so nahmen Ingeborg Neumann, Geschäftsführerin der Berliner Peppermint Holding, und Max Hollein in einem Kunstwerk Platz – in einer dreidimensionalen Installation von Tobias Rehberger in der Schirn Kunsthalle, Frankfurt, die Teil einer umfassenden Präsentation seines Œuvres ist. Wie irritierend Kunst wirken kann, wie sehr sie das gewohnte Sehen und Denken herausfordert und in Frage stellt, das erlebten die Gesprächspartner in der schwarz-weißen Vertigo-Landschaft von Rehberger ganz unmittelbar – und ließen sich inspirieren zu einer lebhaften Diskussion darüber, wie Kunst neues Denken in Gang setzen kann, und über fruchtbare Allianzen zwischen Museen und Unternehmen.

Max Hollein: Kunst kann unsere bisherige Sicht auf die Dinge ganz schön ins Wanken bringen, nicht wahr? Hier, in dieser Installation von Tobias Rehberger, trifft das sogar im wörtlichen Sinn zu. Die Dimensionen, in denen wir sonst sehen und denken, verschieben sich. Wenn Sie, Frau Neumann, sich die Kunst mit Werken unterschiedlicher Künstler in Ihr Unternehmen holen, was versprechen Sie sich davon?

Ingeborg Neumann: Ich sehe in der Beschäftigung mit Kunst eine gesellschaftspolitische Dimension. Wir wollen damit neue Denkräume schaffen – und zwar nicht gebunden an einen bestimmten Zweck. Mein Engagement ist durchaus auch ein wenig egoistisch. Ich begeistere mich eben sehr für bildende Kunst und weiß von mir selbst, wie die Beschäftigung mit Kunst mich persönlich verändert hat. Und weil ich glaube, dass das nicht nur für mich gut ist, sondern auch für unser Unternehmen, möchte ich diese Haltung in die Organisation tragen. Denn wir verändern uns nur, wenn wir uns Dingen aussetzen, die wir so nicht kennen.

Hollein: Und funktioniert es? Erkennen Sie Veränderungen bei Ihren Mitarbeitern, in Ihrem Unternehmen?

Neumann: Leere Wände sind für meine Mitarbeiter inzwischen schrecklich. Sie schätzen es, dass da etwas hängt, Werke, die manchmal durchaus provozieren, nicht immer schön oder reine Dekoration sind. Für ihre Räume dürfen sie sich inzwischen selbst etwas aussuchen. Aber auch dort hängt nur Kunst im Original an den Wänden. Da bin ich ganz strikt. Und ich glaube, mancher stellt fest, dass ein Bild morgens eine andere Inspiration liefern kann als vielleicht am Abend zuvor. Offen dafür zu sein, auch mal Provokationen auszuhalten, die Irritation und die Ambivalenz zu sehen und zu erleben, das halte ich für ganz wichtig. Kunst macht meiner Meinung nach Dinge sichtbar, die wir ohne sie so nicht sehen können. Ich erlebe auch, dass Mitarbeiter sich stärker mit dem Unternehmen identifizieren. Insofern schafft die Beschäftigung mit Kunst bei uns auch ein Stück Heimat – und das auf allen Hierarchieebenen. Mein Fahrer beispielsweise hat durch das Abholen und Transportieren von Arbeiten schon sein eigenes Auge und Raumgefühl entwickelt – so etwas macht Freude!

Hollein: Es geht doch im Kern um die Frage, in welcher Welt wir leben wollen, in welcher Gesellschaft und mit welchen Parametern wir unsere Haltung anderen gegenüber zum Ausdruck bringen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein guter Unternehmer von der Kunst einen direkten Wirkmechanismus erwartet, etwa in der Art, dass ein Mitarbeiter zwei Stunden ein bestimmtes Kunstwerk betrachtet, und dann die zündende Idee für die nächste Innovation hat. Der Gedanke, dass Kunst einen bestimmten Zweck verfolgen oder einen direkten Nutzen erzeugen sollte, wäre schon im Ansatz falsch. Kunst sollte keine dienende oder dienstleistende Rolle spielen, selbst in Unternehmen nicht.

Neumann: Ich sehe es genauso. Wenn man mich fragt: „Ist das gewinnbringend?“, dann finde ich die Frage schon im Ansatz falsch. Das erwarte ich gar nicht von der Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur. Ich will, dass Kultur identitätsstiftend wirkt. Und es geht darum, Denkanstöße zu bekommen und dann selbst vielleicht ungewöhnliche Ideen zu haben. Das ist für mich auch das eigentliche Thema von Kunst – eine Gesellschaft zu formen, die Kreativität zulässt und fördert; gerade auch in Unternehmen. Wir selbst sind ein innovationsgetriebenes Unternehmen. Wir schaffen und fördern Innovationen durch Synergien aus klassischem Industriegeschäft und unseren Beteiligungen an neuen Hochtechnologien. Alles Gegebene immer wieder in Frage zu stellen, betrachten wir dabei als Voraussetzung für unsere Zukunftsfähigkeit. Ich bin überzeugt davon, dass die ständige Auseinandersetzung gerade mit junger bildender Kunst neben der Kreativität auch die Innovationskraft unserer Mitarbeiter fördert, dass wir das Neue denken können und auf interessantere Ideen kommen als Unternehmen, die sich nicht mit Kunst beschäftigen.

Hollein: Dabei muss Kunst ja gar nicht mal immer nur provozieren. Manches kann unglaublich schön, berührend, dramatisch sein. Kunst kann damit einen ganz neuen Zugang zum eigenen Denken eröffnen und vielleicht auch zur individuellen emotionalen Kraft. Daran arbeiten wir bei uns im Museum genauso wie in einem Unternehmen – ein Gesamtumfeld zu schaffen, das so interessant, facettenreich und multidisziplinär wie nur möglich ist, um unsere Mitarbeiter kreativ herauszufordern, ihnen ständig neue Impulse zu geben. Von so einem Umfeld profitiert eigentlich jeder. Und da sehe ich die Unternehmen sogar in einer gewissen Verantwortung, hier ein Vorbild zu geben.

Neumann: Kreativ und innovativ zu sein, bedeutet ja auch, sich immer wieder aus der eigenen Komfortzone herauszubewegen. Festzustellen, dass ein Künstler da etwas ganz anders macht und dass ich das vielleicht nicht verstehe und dass ich es anfangs manchmal sogar furchtbar finde. Beim dritten oder vierten Betrachten beginne ich vielleicht, das Werk mit anderen Augen zu sehen. Ich suche gar nicht so sehr nach einer Erklärung: Die sinnliche Wahrnehmung, die Veränderung des Blickwinkels, die sind essentiell. Bezogen auf die Lösung unternehmerischer Probleme sehe ich starke Parallelen: Ich betrachte eine Herausforderung aus unterschiedlichen Blickwinkeln und finde dadurch eine Lösung. Genau das gilt es zu lernen. Aus dem eigenen Mikrokosmos herauszutreten, zu reflektieren, zu adjustieren und Dinge neu zu sehen – Kunst schafft das, und Berlin hat da natürlich eine besonders lebendige Szene. Da treffen Sie mit jungen Künstlern zusammen, die brennen für ihre Arbeit. Denen ist egal, wie sie leben. Diese Passion zu erleben, beeinflusst mich als Person, und es beeinflusst auch unser Unternehmen.

„Wenn wir nicht mit Unternehmen zusammenarbeiten würden, wären wir viel abhängiger.“ - Max Hollein

Hollein: Wir arbeiten in unseren drei Häusern sehr eng mit vielen Unternehmen zusammen, die sich für uns und die Kunst engagieren. Den Unternehmen ist inzwischen klar, dass die Unterstützung und Förderung von Museen, Ausstellungen und anderen hochkarätigen kulturellen Veranstaltungen ein wertvolles Marketinginstrument ist, das ihr Profil schärfen kann, und sie nutzen es gern. Ich sehe in dieser Einstellung auch überhaupt nichts Anrüchiges, denn alle Seiten profitieren davon. Wir bekennen uns selbst ganz offen dazu, dass wir im Sponsoring tatsächlich ein Geschäft sehen; aber keines zwischen der Kunst und dem Sponsor, sondern ein Geschäft zwischen der kulturellen Institution und dem Sponsor. Wir nehmen das Geld von den Unternehmen gerne, aber das ist erst der Anfang. Wir schlagen den Unternehmen oft die entsprechenden Kampagnen oder Marketingschritte vor, oder wir gestalten sie sogar komplett. Und wir sind sogar noch mehr daran interessiert, die Plattformen des Unternehmens zu nutzen, um für eine Ausstellung oder unsere Häuser zu werben.

Neumann: Könnten Sie ein Beispiel nennen?

Hollein: Die Biomarktkette Alnatura wirbt zum Beispiel bei großen Ausstellungen in ihren Filialen für uns – jeder Kunde erhält als Give-away einen kleinen Katalog. Umgekehrt ist Alnatura in unseren Häusern aber namentlich nicht als Sponsor präsent. Oder wenn die Commerzbank uns unterstützt, dann nutzen wir deren Kanäle, um in einer originellen Form auf unsere Ausstellung hinzuweisen. Wir sehen Sponsoring als Leistung auf Gegenseitigkeit, aber auch als Chance für uns, neue Formen der Kommunikation zu entwickeln. Das ist auch für die Unternehmen viel interessanter als das bisher übliche Placement ihres Logos auf einem Ausstellungsbanner oder im Katalog, das meist nicht sehr effizient ist. Wenn wir mit unseren Konzepten auf den Plattformen des Unternehmens präsent sind, ist das ist eine viel wirksamere Form des Imagetransfers.

Neumann: Ich kann das auch für unser Unternehmen sagen oder für die Nationalgalerie, für die ich mich im Verein der Freunde engagiere: Dieser klassische Sponsorship-Ansatz: „Was bekomme ich dafür und wie rechnet sich das?“, der funktioniert schon lange nicht mehr. Das war vielleicht mal eine Zeitlang möglich, weil die Marketingabteilungen in den Unternehmen vergleichen können wollten, ob es sich zum Beispiel eher lohnt, Sport- oder Kultursponsoring zu machen. Wir stellen zum Beispiel für die Nationalgalerie fest, dass unsere Sponsoren uns inzwischen ziemlich freie Hand bei der Wahl der Mittel lassen. Denn wenn ein Unternehmen sich mit Kultursponsoring beschäftigt, dann hat das eine langfristige Dimension. Wir brauchen diese gesellschaftspolitische Selbstverpflichtung zum Engagement für die Kunst und die zweckungebundenen Räume, die man auch in die Unternehmen hineinholen kann. Dafür sind Ihre neuen Kommunikationsstrategien ein gutes Beispiel. Sie erweitern damit im Prinzip den Kunstbereich.

Hollein: Entscheidend für mich ist, dass wir unabhängig von äußeren Einflüssen und finanziellen Bedingungen die Ausstellungen machen können, die wir wollen. Unser Zugang ist – und so sprechen wir auch die Sponsoren an –, dass wir ausgehend von unserem Programm sehr genau schauen, was zu einem bestimmten Unternehmen im Rahmen seiner Strategie passen könnte, etwa um bestimmte Zielgruppen anzusprechen. Da sehen wir uns durchaus als Dienstleister. Das heißt aber nicht, dass das die Art von Kunst, die wir präsentieren, beeinflusst. Die drei Häuser, die ich in Frankfurt leite, sind sehr unterschiedlich strukturiert: Die Schirn ist eine städtische GmbH, das Städel ist eine private Stiftung und das Liebieghaus ein städtisches Museum. Vom Gesamtbudget des Städels etwa müssen wir jedes Jahr 75 Prozent selbst auftreiben. In Deutschland gibt es auf dem Niveau keine andere Institution, die das schafft. Unsere Strategie dabei war immer, dass wir mit einer sehr großen Anzahl von Unternehmen zusammenarbeiten, nicht mit einem großen Hauptsponsor. Wir können das so besser steuern und haben ganz bewusst zum Beispiel Angebote von Unternehmen ausgeschlagen, die das gesamte Ausstellungsprogramm mit Millionenbeträgen sponsern wollten. Die Kritik, die kulturellen Institutionen seien inzwischen in hohem Maße abhängig von Sponsoren, verfängt nicht. Wir wären viel abhängiger, wenn wir nicht mit Unternehmen zusammenarbeiten würden. Natürlich werden wir auch von der Stadt Frankfurt beziehungsweise vom Steuerzahler unterstützt, dafür bin ich auch sehr dankbar. Aber unsere Gesamtstruktur macht uns doch weniger anfällig für politische Stimmungen. Und wie Sie an Städten wie Köln oder Hamburg sehen können, ist die vermeintliche Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit sofort weg, wenn gespart werden muss. In unserem Modell sehe ich eine viel bessere Form der Kontinuität und der Planbarkeit.

Neumann: Ja, Museumsarbeit muss unabhängig von gesellschaftlichen Strömungen und Etatplanungen funktionieren. Sie müssen Ihr Konzept machen können, unabhängig davon, wie Sie die Ausstellung finanzieren.

Hollein: Dabei brauchen wir unbedingt Professionalität und wirtschaftlichen Sachverstand. Denn eine Ausstellung bereiten Sie drei Jahre vor, aber einen Sponsor dafür finden Sie vielleicht erst ein halbes Jahr vor der Eröffnung. Das heißt, ich gehe ein gewisses betriebswirtschaftliches Risiko ein, das ich aber auch einschätzen können muss, um das Haus nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Ich betrachte es als meine kuratorische Aufgabe, für den Künstler oder für die Ausstellung ideale Bedingungen zu schaffen. Ich glaube, dass die kreative Energie eines Künstlers in den Jahren zur Vorbereitung einer Ausstellung nicht davon absorbiert werden sollte, gemeinsam dauernd zu schauen, wo wir das Geld dafür auftreiben. Es ist in Bezug auf den künstlerischen Output eher positiv, wenn Fragen der Finanzierung so wenig wie möglich den kreativen Plan beeinflussen.

Neumann: Herr Hollein, Sie haben Ausstellungen mit fantastisch hohen Besucherzahlen gemacht. Bei den Häusern der Nationalgalerie sagen wir, dass Ausgaben und Einnahmen über das Jahr ausgeglichen sein müssen. Bei der Richter-Ausstellung etwa hatten wir hohe Besucherzahlen. So hatten wir ein Polster, um auch mal weniger populäre Ausstellungen machen zu können. Was denken Sie eigentlich – ist die Zeit der Blockbuster-Ausstellungen vorbei?

„Alles Gegebene immer wieder in Frage zu stellen, betrachten wir als Voraussetzung für unsere Zukunftsfähigkeit.“ - Ingeborg Neumann

Hollein: Die politisch korrekte Antwort lautet: Ja, wir besinnen uns wieder auf die Sammlung. Das wird Ihnen jeder Museumsdirektor zum Amtsantritt sagen. Aber de facto stimmt das nicht. Das haben Sie mit der Richter-Ausstellung ja gerade selbst erfahren. Ich sehe darin auch einen falschen Anspruch. Sagen wir, Sie haben eine große, bedeutende Sammlung alter Meister. Jedes Museum kann sich glücklich schätzen, wenn es über einen derartigen Schatz verfügt, und wir haben auch in den vergangenen Jahren unsere Sammlungen mit großer Sorgfalt und erheblichem Aufwand erweitert. Aber um wirklich das Leben und Wirken der großen Meister der deutschen Renaissance darzustellen, brauchen Sie eine Ausstellung. Nur so können Sie konzeptionell und thematisch die großen Zusammenhänge herstellen, die das Wissen und den Horizont der Museumsbesucher profund erweitern. Ich sehe keine andere Form der Präsentation von Kunst, mit der sich das sonst realisieren ließe. Pro Jahr produzieren wir rund 25 Ausstellungen in unseren drei Häusern. Nur wenige davon sind das, was Sie als Blockbuster bezeichnen würden. Eine Ausstellung ist ja oft die physische Manifestation eines längeren Forschungsprojektes, hat also ein Thema, mit dem wir uns schon seit längerem befassen. Dann machen wir eine Ausstellung daraus und geben der öffentlichen Diskussion darüber neue Impulse. Unsere Nolde-Ausstellung ist ein typisches Beispiel dafür.

Neumann: Was mich an den sogenannten Blockbustern stört, ist dieser Eventcharakter, den die Kunst dadurch bekommt. Da frage ich mich: Wohin führt das? Machen wir nur etwas, um damit möglichst viele Besucher anzulocken, und achten nicht mehr auf die Qualität für die Häuser? Andererseits freut es mich, wenn ich sehe, wie viele junge Leute zu einer Eröffnung in die Häuser der Nationalgalerie kommen. Denen geht es eher um die Inhalte, die qualitativen Angebote. Man trifft sich dort, um einen Dialog mit der Kunst, mit dem Künstler zu finden, und nicht so sehr, um ein Glas Schampus zu trinken.

Der Dialog zwischen Ingeborg Neumann und Max Hollein in der Schirn Kunsthalle Frankfurt wurde begleitet von Michael Ensser (links) und Jörg Ritter, beide Egon Zehnder Berlin, sowie von Ulrike Krause, „Connecting Leaders“.

Hollein: Wir leben in einer Zeit – und das ist hoffentlich nicht mehr umkehrbar –, in der Kunst wirklich im Mittelpunkt der Gesellschaft angekommen ist, gerade zeitgenössische Kunst. Das ist ja auch ein Resultat der Dichte an kulturellen Einrichtungen, insbesondere hier in Deutschland, und ihrer Arbeit. Wir setzen uns dafür ein, diese Begeisterung nicht nur weiter zu erzeugen, sondern auch neue Möglichkeiten zu finden, Inhalte zu vermitteln. In unsere Dürer-Ausstellung kamen zum Beispiel 25 Prozent der Besucher mit Online-Tickets. Wir wussten also ganz genau, wer kommt, und wann er kommt. Bei der nächsten großen Ausstellung wollen wir diesen Leuten vorab einen digitalen Kurs auf ihr Notebook oder ihr Smartphone schicken, mit dem sie sich, wenn sie mögen, auf die Ausstellung vorbereiten können. Wir stellen fest, dass die Besucher mit sehr unterschiedlichen Kenntnisständen kommen. Also müssen wir unsere Kommunikation in dieser Richtung segmentieren. Museen wird ja oft vorgeworfen, dass sie zu wissenschaftlich seien, dass sie anderseits aber auch zur Event-Institution verkommen. Beides stimmt nicht. Es liegt vielmehr daran, dass Museen sich bisher meist nur sehr eindimensional an ein sehr vielschichtiges Publikum gewandt haben. Wir müssen stärker differenzieren und uns mit unterschiedlichen Angeboten an die verschiedenen Zielgruppen wenden. In der Vergangenheit kauften nur fünf Prozent unserer Besucher einen Katalog. Inzwischen erreichen wir bei großen Ausstellungen mit fünf verschiedenen Publikationen, zum Beispiel einem Einführungskatalog, dem wissenschaftlichen Ausstellungskatalog, einem Audiobuch und teilweise digitalen Angeboten eine deutlich höhere Reichweite bei unseren Besuchern.

Neumann: Sie haben eben mit der Digitalisierung ein wichtiges Stichwort gegeben, das ja auch die Wirtschaft derzeit stark beschäftigt. Die Digitalisierung wird die Unternehmen intern, aber auch in ihren Beziehungen untereinander vollkommen verändern. Es zeigt sich schon jetzt, dass herkömmliche Geschäftsmodelle obsolet werden, dass Märkte verschwinden und neue entstehen, sich die Beziehungen der Unternehmen zu ihren Lieferanten und Kunden stark wandeln. Wir erwarten in den kommenden Jahren nichts weniger als die vierte industrielle Revolution. Wie sehen Sie das im kulturellen Bereich: Wird die Digitalisierung auch das „Geschäftsmodell“ der Museen verändern? Eröffnen sich Ihnen nicht große Potenziale zur Inklusion ganz neuer Zielgruppen? Oder geht kein Mensch mehr ins Museum, wenn er sich jederzeit Kunstwerke aus aller Welt auf den heimischen Computer herunterladen kann?

Hollein: Das Museum und seine Aufgaben hören bei uns nicht mit dem Perimeter des Gebäudes auf, vielmehr reichen unsere Aufgaben im Bereich Bildung und Vermittlung weit darüber hinaus. Je mehr Sie die Gesellschaft auffordern, Sie zu unterstützen, desto mehr wird die Gesellschaft auch zurückfragen: Was ist eigentlich deine Leistung? Und um diese Bildungsaufgaben zu erfüllen, wird der digitale Raum für uns künftig ganz wichtig sein. Wir wollen es zum Beispiel auf keinen Fall kommerziellen Anbietern überlassen, die grundlegenden digitalen Kunstbücher der Zukunft zu gestalten oder die neuen Online-Kurse für Kunstgeschichte zu erstellen. Dazu ist doch ein Museum mit seinen Exponaten und seiner Expertise prädestiniert. Das heißt zugleich auch, dass wir die digitale Erweiterung des Museums keinesfalls nur als Marketing- und PR-Instrument verstehen. Für mich ist die Frage: Wollen wir die Digitalisierung der deutschen Kunstgeschichte amerikanischen Medienunternehmen überlassen, oder wäre es nicht logisch, dass ein großes deutsches Museum das mit Stiftungsgeldern übernimmt?

Neumann: Viele Unternehmen haben in den vergangenen Jahren bereits intensive Erfahrungen mit der Online-Ansprache ihrer Kunden gemacht. Globale Anbieter wie Amazon wissen inzwischen aufgrund der Datendichte ziemlich genau über die Vorlieben und Lesegewohnheiten jedes einzelnen Kunden Bescheid und machen ihm kontinuierlich entsprechende Angebote. Da haben Sie als Kulturinstitution sicher einigen Nachholbedarf.

Hollein: Daran arbeiten wir intensiv. Die digitalen Möglichkeiten erlauben uns ja auch eine ganz andere Form der Skalierung. Digitale Vorabkurse zu Ausstellungen, Kurse in Kunstgeschichte, Online-Akademien, das alles bietet uns natürlich künftig ganz andere Möglichkeiten, unsere Qualität, unser Wissen weiterzugeben. Wir publizieren seit Jahren ein digitales Kunstmagazin, völlig unabhängig von unseren Ausstellungen. Das ist für viele oft die erste Berührung mit der Frankfurter Kunstszene. Ein anderes Projekt ist ein eigener Videokanal, auf dem wir die Künstler in Tiefeninterviews vor ihren Werken aufnehmen und die Clips öffentlich zur Verfügung stellen. Wir haben gerade in Deutschland eine Generation von Künstlern, die die internationale Kunstszene entscheidend prägen. In 20, 30 Jahren wird es darauf ankommen: Wer hat das Material über diese Persönlichkeiten?

„Wir wollen neue Denkräume schaffen – und zwar nicht gebunden an einen bestimmten Zweck.“ - Ingeborg Neumann

Neumann: Auch wenn gerade Urheberrechtsfragen einer der am heftigsten diskutierten Komplexe in der vernetzten Welt sind, bin ich persönlich davon überzeugt, dass Content sehr wertvoll ist und bleiben wird. Könnte bei der Vorbereitung des digitalen Zeitalters nicht auch eine stärkere Vernetzung der Museen untereinander helfen?

Hollein: Wir kooperieren sehr stark mit internationalen Häusern, ich bin zum Beispiel eng verbunden mit meinen Kollegen im Pariser Louvre und im Metropolitan Museum in New York. Wir arbeiten jetzt gerade an einem komplexen Projekt über das 3D-Scanning von Skulpturen mit dem Fraunhofer-Institut zusammen. Manches müssen wir aber erst einmal allein machen, wohl wissend, dass das wahrscheinlich in fünf Jahren überholt ist. Wir wären vollkommen realitätsfern, wenn wir glaubten, die digitale Präsentation von Kunst allein zu beherrschen. Aber wir sollten allemal eine Vorreiterrolle spielen.

Neumann: Darin kann ich Sie nur bestärken. Es gibt, was diese Fragen angeht, zu viele Bedenkenträger gerade im Kulturbetrieb. Wir in der Industrie überlegen ja auch gerade: Was müssen wir tun, damit uns die Digitalisierung nicht überrennt? Wenn zum Beispiel neue, innovative Produkte nicht mehr nur in Firmen entwickelt werden, sondern im Grunde auch Privatleute online Zugriff auf industrielle Fertigungsverfahren haben, mit denen sie ihre Ideen umsetzen können, dann müssen sich etablierte Unternehmen überlegen, was das für ihren Innovationsprozess bedeutet und wie sie solche Ideen in die eigene Organisation integrieren können. Die Digitalisierung verändert unser Leben in allen Bereichen, davon bin ich überzeugt.

Hollein: Wir lernen dabei von den Unternehmen. Denn die große Revolution steht ja erst bevor, nämlich dann, wenn digitale Bücher beispielsweise zu bildgetriebenen werden. Skulpturen, Bilder, die nicht nur ein Foto zeigen, sondern animiert sind, ein Buch über Jeff Koons etwa, in dem man seine Skulpturen dreidimensional anschauen kann. Eine Monografie von Gerhard Richter, bei der Sie jedes Jahr die Updates seiner neuen Bilder zugeschickt bekommen und so weiter. Fantastische Möglichkeiten!

Neumann: Aber all das sollte nur dazu verhelfen, die Menschen ins Museum zu bringen, denn die Aura des Originals, die lässt sich nicht digitalisieren und replizieren. Das ist einfach das, was immer noch fasziniert und was dann wirklich die Veränderung im Kopf stattfinden lässt.

„Wir leben in einer Zeit, in der Kunst wirklich im Mittelpunkt der Gesellschaft angekommen ist.“ - Max Hollein

Ingeborg Neumann,

begann nach BWL-Studium und Auslandserfahrungen ihre Karriere bei Arthur Andersen und wurde mit 30 Jahren zur Wirtschaftsprüferin bestellt. 1997 gründete Neumann die Peppermint Holding GmbH – eine mittelständische Industriegruppe mit Sitz in Berlin – durch den Kauf sanierungsbedürftiger Unternehmen aus der Treuhandanstalt. Die Peppermint Gruppe entwickelt und produziert heute hochwertige, innovative Textilien für die Bereiche Fashion, Heimtextilien und technische Textilien und erwirtschaftet mit rund 700 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 90 Mio. Euro. Seit 2000 ist Neumann auch im Venture-Capital-Bereich als Investorin und Fondsmanagerin (unter anderem Charité Biomedical Fund) tätig. Im November 2013 wurde Ingeborg Neumann zur Präsidentin des Gesamtverbands textil + mode gewählt. Als erste Frau führt sie damit die Spitzenorganisation der deutschen Textil- und Bekleidungsindustrie. Darüber hinaus ist sie Vizepräsidentin und Schatzmeisterin beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Das Engagement für die Künste ist in den Unternehmensleitlinien der Peppermint Holding verankert: „Wir setzen uns mit künstlerischen Strömungen auseinander und wollen damit unsere eigene Kreativität fördern.“ Neumann ist engagiertes Mitglied in zahlreichen Kunstinstitutionen wie dem Verein der Freunde der Nationalgalerie und engagiert sich zum Beispiel im Künstlerprogramm EHF 2010 der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Max Hollein,

Der Kurator und Museumsdirektor gilt als einer der profiliertesten Kulturmanager im deutschsprachigen Raum. Er wurde 1969 in Wien als Sohn des Architekten Hans Hollein geboren. Er studierte Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und Kunstgeschichte an der Universität Wien. Nach dem erfolgreichen Abschluss beider Studien 1995 zog er nach New York, wo er als Projektleiter für Ausstellungen am Solomon R. Guggenheim Museum arbeitete. Von 1996 bis Ende 2000 folgte eine enge Zusammenarbeit mit Guggenheim-Direktor Thomas Krens, zunächst als „Executive Assistant to the Director“ und ab 1998 als „Chief of Staff and Manager of European Relations“. Als Direktor der Schirn Kunsthalle kam Hollein 2001 nach Frankfurt am Main. Seit 2006 ist er zusätzlich Direktor des Städel Museums und der Liebieghaus Skulpturensammlung. Die Schirn zählt seit Jahren zu den meistbesuchten Kunstinstitutionen der Rhein-Main-Region. Im Städel hat Max Hollein seit Beginn seiner Tätigkeit zahlreiche neue Ausstellungsformate eingeführt, von kleinen, ausgewählten Kabinettausstellungen bis zu bedeutenden Überblicksschauen. Die große, international viel beachtete Ausstellung „Botticelli“ war mit 367.000 Besuchern die mit Abstand erfolgreichste in der Geschichte des Städels. Unter Holleins Ägide wurde auch die größte bauliche Erweiterung des Museums realisiert. Auch die Liebieghaus Skulpturensammlung wurde unter der Leitung von Max Hollein völlig neu gestaltet. Hollein ist Mitglied in verschiedenen Jurys und Beratungsgremien. Er verfasste vielfältige Publikationen und Vorträge zur zeitgenössischen Kunst sowie zum Museumswesen. Der „Manager, Macher, Motivator, Markenpromotor“ (Focus) lebt mit seiner Familie in Frankfurt.

FOTOS: MATTHIAS ZIEGLER